瞬息全世界:马来西亚华人的蹉跎与盼望

来源:人气:428更新:2023-03-19 12:30:11

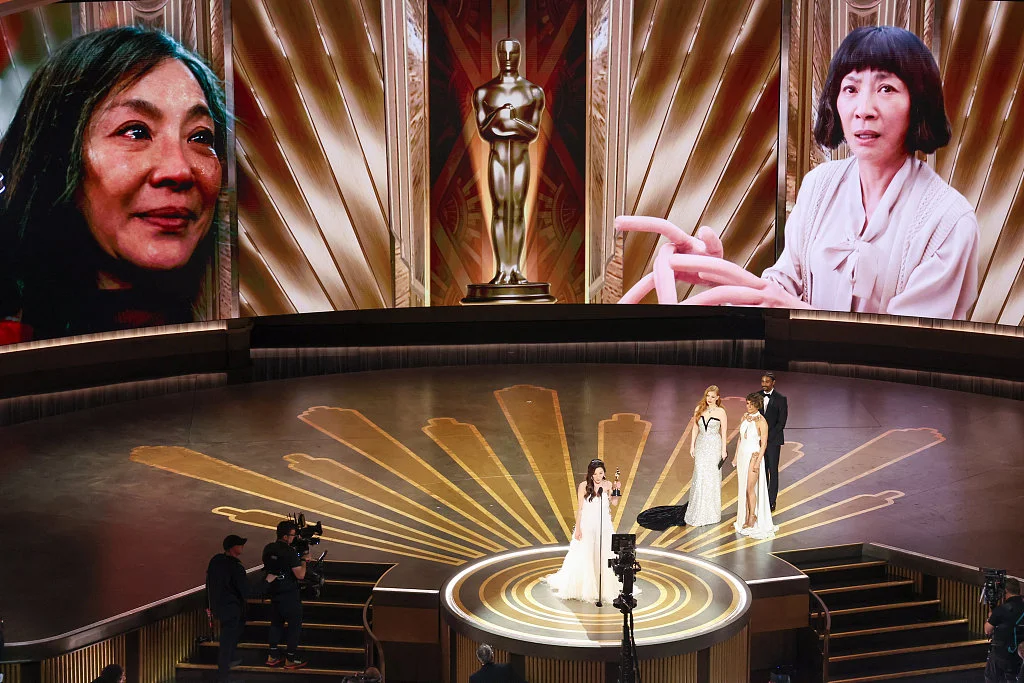

在今年的奥斯卡颁奖典礼上,华裔女演员杨紫琼凭借主演电影《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)夺得第95届奥斯卡金像奖最佳女主角,成为奥斯卡影史上第一位华裔影后,也是第一位马来西亚人奥斯卡影后。“马来西亚”也在国际媒体的报道中不断被提起。

当地时间2023年3月12日,美国加州,杨紫琼凭《瞬息全宇宙》获第95届奥斯卡最佳女主角奖,成史上首位华裔奥斯卡影后。视觉中国 图

在《瞬息全宇宙》中,杨紫琼扮演的美国华裔妇女伊芙琳·王一遍又一遍地穿越于不同时空,拯救世界。在现实中,马来西亚人某种程度上也实现了“瞬息全世界”,他们旅居世界各地,因种种成就被母国誉为“马来西亚之光”,比如旅台的马华文学经典作家黄锦树、2019年获得科幻文学大奖“雨果奖”的英文奇幻小说家曹维倩(Zen Cho)、凭“罗杰叔叔”形象于全球网络爆红的单口相声演员黄瑾瑜(Nigel Ng)、好莱坞恐怖片导演温子仁(James Wan)、旅台的知名导演蔡明亮、生长于马来西亚霹雳州怡保市并穿梭于全球的“海外华人史”研究大师王庚武……

单口喜剧演员黄瑾瑜以华语接受马来西亚网络频道采访,透露他中学毕业于吉隆坡中华独立中学。图源:网络

几个月来,《瞬息全宇宙》在各大电影节横扫奖项,杨紫琼的马来西亚人身份已引起了母国舆论的高度关注。杨紫琼出生并成长于马来西亚霹雳州怡保;尽管电影从业生涯的足迹主要遍及中国香港和美国好莱坞,目前旅居法国,但她始终保留了自己的马来西亚国籍,家人也住在马来西亚,本人更获得马来君主赐予的“丹斯里”等系列封衔。

不过,当马来西亚人回望杨紫琼的电影人生涯,难免会有一个疑惑:她到底跟马来西亚有什么关系?

“这些人只是手持大马(代指马来西亚)护照,成就却与大马沾不上边。”马国华文媒体《东方日报》的一篇评论写道,与其不断宣传他们的出生地,反倒不如对此进行长远思考。这个问题也能延伸到所有漂泊于海外的马来西亚人:为什么,于各行各业发光发热的马来西亚人——尤其是华人——往往在自己的国家以外取得更多的成就?

离开

“我爱我的女儿,我为我的女儿感到骄傲,她是一个勤奋的女孩!”杨紫琼赢得第95届奥斯卡金像奖最佳女主角当晚,她身处吉隆坡的母亲谭慧珍接受媒体采访时连连感慨。

杨紫琼的成长与工作经历如“华人寓言”一般。她生于一个富裕的家庭,祖父杨锦坤是“巴士大王”、父亲杨建德是留英回国的大律师,且是建国主要政党马来西亚华人公会的元老,但这不意味着她可以理所当然地养尊处优。在父母的影响下,杨紫琼为人勤奋,从小就获得良好的教育,未成年便已出国留学,甚至在妈妈谭慧珍“先斩后奏”的安排下参加了1983年马来西亚的选美比赛,并赢得冠军;当时对粤语还不够熟稔的她于上世纪80年代来到香港,“摸爬滚打”成了头号女性武打影星,一路发展到好莱坞,成为最为美国观众所熟悉的华裔面孔之一。

当地时间2023年3月14日,马来西亚吉隆坡,司机们途经一个为祝贺杨紫琼获得奥斯卡最佳女主角奖而设置的巨大电子广告牌。视觉中国 图

杨紫琼选择离开马来西亚发展,很大程度上是因为若要以华人形象登上大银幕并触及更广大的市场,最优的选择显然不是自己的国家。卡塔尔半岛电视台3月10日报道称,制约马来西亚电影工业的因素包括人口特点和政策限制。现有约3020万人口的马来西亚并不算是一个很大规模的电影市场。

另据马来西亚统计局数据,马来西亚69.9%人口属于法律定义上被优待的“大地之子”(Bumiputera),涵盖马来人以及其他原住民族;剩余的人口包括22.8%的华裔和6.6%的印度裔。在这样的一个国家,电影中应该用什么语言?马来语、华语普通话、粤语、闽南话、泰米尔语还是达雅克语?许多创作者感到困惑。由于语言分化的特点,马来西亚本土的大多数电影通常采用单一种族的演员阵容,面向对应种族的观众。除此之外,独特的审查制度也为本土电影的发展带来限制。

与杨紫琼相似,许多马来西亚华人离开故土在外发展,拼搏上进。

联合国经济和社会事务部数据显示,截至2019年,海外马来西亚人约有170万,这些人大多数是华裔、印度裔等少数族群。目前在广州工作的马来西亚华人阿森是其中的一员,他本科至硕士的学业均在中国大陆完成,曾多次凭自身努力争取到各类奖学金资助。

阿森参与助选时感受到的选举氛围非常浓郁。图源:阿森

与出自英语中学的杨紫琼不同,阿森的中学选择了一所华文独立中学。

华文独立中学是一类由马来西亚华人社会共同筹建、运营的私立学校,以华文为主要教学语言,2021年全马在各大华文独立中学读书的学生有8万多人。马来西亚华校董事联合会总会(“董总”)是由各大独立中学董事会组成的民间团体,其自我定义的愿景是“引领马来西亚华文教育的永续发展”。上世纪70年代,马来西亚国家在教育政策上确立了单一文化和单一语言的立场,要求南洋华人建立的各大华文中学接受改制,并停止给拒绝接受改制的中学提供拨款。尽管如此,“董总”、“教总”等华文教育机构仍维持了一批独立中学的运作,持续至今。长期研究马来西亚族群政治和社会语言的学者王国璋据此将独立中学形容为“维系马来西亚华文教育体系的关键”。

根据阿森向澎湃新闻(www.thepaper.cn)的讲述,他之所以在华文独立中学(马来西亚华人民办私立中学总称)就读,很大程度上是因为他的父母与许多马来西亚华人一样有着强烈的华人身份与文化认同。选择出国留学的阿森并没有杨紫琼那样显赫的家世。他离开马来西亚、出国留学的经验和缘由与许多独中毕业生类似,出国读书并不是家境富裕的表现,而是受马来西亚教育政策所迫。

独中的办学质量获得了许多海外高校的认可,但其统一考试的成绩和文凭一直以来都未能获得马来西亚政府和公立学校的承认,公立学校还在印度裔、华裔学生的入学比例上严格设限(“固打制”)。因此,独中毕业生往往不得不出国留学,前往中国大陆、中国台湾、新加坡、澳大利亚、英国等地接受高等教育。

2019年毕业后,拥有中国顶尖高校文凭的阿森其实有不少在马来西亚的工作机会,但他决定暂不回到故国。一方面,他国际关系专业的知识背景在中国有更多的应用机会,在中国和东盟之间建立商业网络的梦想也让阿森需要花更多时间在中国耕耘。另一方面,阿森考虑到的因素其实非常实际。他算了这样一笔账:“在大马,本科毕业生能找到比较好的工作是销售、会计师等工作,起薪在1800到2500林吉特左右(约合人民币2760至3833元)。如果升职至经理,工资可能可以达到5000至8000林吉特的水平。”

在新冠疫情、“三年三届政府”的政治动荡、俄乌冲突危机外溢等因素冲击下,马来西亚民众受到了巨大的通胀压力。

“2022年初,我老家1份鸡肉饭的价格大约是5林吉特;同年7月,同样一份饭的价格已是7.5林吉特。”阿森说,“无论如何,这样的收入水平与物价压力让马来西亚的工作环境远逊于美国、新加坡、中国等地。我认为,大马人出国工作5年就能有相对本土而言非常可观的积蓄了。出国工作即使依然是在为他人打工,生活质量也未必有大马高,但这至少能保持稳定的生活水平。”

与阿森的遭遇一致,来自沙巴州的马来西亚华人阿惠也做出了离开故土求职的选择。

“我也想回到大马,但主流公立学校的教职机会很多都不会留给华人。我曾接触过沙巴州的师范学院,想要应聘英语教师。他们说我很优秀,但以我已30岁为由拒绝了我,我认为这是一种搪塞罢了。”阿惠对澎湃新闻说。

阿惠现于广东一家高校担任英语教师。与大多数浸润在多元社会环境中的马来西亚人类似,阿惠语言能力很强,熟谙中文、英语、马来语、客家话和粤语。从华文独中毕业后,她辗转于台北和广州深造,最终获得语言教育的博士学位。

早在上世纪80年代,马来西亚华人社群就出现了“跳飞机”的说法。因锡矿业等华人曾经集中参与的传统产业走向没落,受教育程度较低的华人在当时纷纷受到失业浪潮的冲击,许多华人以逾期逗留、非法入境和工作的方式在英、美、澳、日等发达国家“打黑工”。随着时代发展,这种违规出国现象已近乎绝迹,但出国工作仍是许多马来西亚人尤其是华人的生计来源。

阿森也提到了马华社群人尽皆知的“1比3汇率”:1新加坡元约等于3林吉特。“如果同样一份工作的工资,在马来西亚是1800林吉特,在更为富裕的新加坡很有可能是1800新元左右,那么在新加坡工作能赚到的钱就远远多于马来西亚。”阿森说。莅临新加坡的柔佛州的官员曾透露,在新加坡合法工作的“马劳”人数在1990年只有19万人左右,2019年已接近100万人。这些“马劳”中的大多数是华裔,其中不少人最终选择入籍华人为主要族群、机会更多、竞争更公平的新加坡。

阿森捡起了自己的区域国别知识,无奈地叹息道:“产业发展不健康,市场上的官商勾结、垄断与不充分竞争,中小企业难以发展,海外企业落地难……这些经济困境太多太多,若要跟你一一分析,我都感到无从谈起。”根据资料,马来西亚于1995年迈入中上收入国行列,迄今26年仍无法成为高等收入国家,被认为是“中等收入陷阱”国家的代表。

回望

新冠疫情肆虐的三年期间,阿惠没有机会回国。她时刻想念着故乡的家人和乡土,珍惜身边一切和马来西亚人接触、和他人讨论马来西亚的机会。

“疫情暴发前我还没来得及回国,没想到2020年之后的机会就更加渺茫。我错过了2018年、2022年两届国会大选。2018年首次政党轮替、2020年喜来登政变、2021年巫统(马来民族统一机构)重新成为执政核心、2022年安瓦尔成功实现总理梦……这些事情我都是在手机上看到的。”阿惠对澎湃新闻说。

沙巴州的地方美食。图:阿惠

尤其是在2022年大选前后,阿惠关注社交平台上所能看到的几乎一切有关马来西亚政治的信息,从选举动向、政客演讲到专家的分析,以让自己能理解这场被认为是“最分化、最难预测”的国会大选。因未能亲临现场,阿惠时常担忧自己看到的信息不够准确。在与亲友电话和线上聊天时,她总是能多问一点就是一点。因此尽管她与故乡隔着浩瀚海洋,她在描述家乡华人在参政议政上的纠结、地方上被戏称为“青蛙”(马来语Katak)的投机主义政客的所作所为时仍让人有身临其境之感:她知道家乡破败已久的沟渠、公路在大选前夕突然修好,也敬佩一些亲戚从多元社会、清廉政治角度出发坚定支持改革主义政党的决心。

社会主义党在迎战2022年大选。图源:阿伟

马来西亚民众一直有着比较高的政治参与热情。2018年大选投票率是82.32%,扩大选民人数后的2022年大选投票率也有74.71%,比许多发达国家都要高。许多因素促使各大族群的选民都对当下的政治结构感到不满,比如前总理纳吉布任内有关“一马公司”的惊天弊案、政治人物的清廉程度、越来越高的生活成本、“捍卫马来霸权”与“保持社会多元与世俗”的对立政见、制约国家与社会发展的种族矛盾等等。

阿森是这种政治变革和气氛变化的亲历者。忆起参与“净选盟”(Bersih)系列活动的场面,阿森仍难掩激动。“在高中课余的时光,我看到Bersih(马来文“干净”之意)上演,一路从槟城追到吉隆坡。我朴素地想问,为什么大马的种种问题都没有办法得到解决,为什么我的国家不能变得更好?”

净选盟在2006年成立,目的是推动马来西亚选举制度和程序改革。2007年至2016年,共有五届净选盟大集会举行。据新华社报道,2015年,时任总理纳吉布的“一马弊案”东窗事发后,净选盟再度发起了大规模集会向纳吉布政府施压,诉求包括公正的选举、透明的政府、加强议会民主体系和拯救国家经济等。报道指出,在净选盟举行多届集会后,当局对其诉求多多少少进行了回应和调整。一些分析指出,净选盟集会还创造了让马来裔、印度裔、华裔等不同族群背景的民众共同参与到政治活动中的契机。

“曾经,我的父母禁止在家讨论民主行动党等反对党的动向,后来再也没有这种禁忌,华社也吹起了‘反风’。2008年、2013年、2018年、2022年……每一届大选,巫统独大的传统政党体制都在松动。”阿森说。在2018年大选的时候,阿森恰好有时间回到大马,他决定在人民公正党旗下做选战的志愿者。这是一个持多元族群政治立场、与马来社群关系更为密切、不仅仅由华人支持的改革主义政党,现任总理安瓦尔便是公正党的创立人。

“这些经历让我深知,选举也许不过是一场组织活动与政客的游戏,但这毕竟会决定民众未来五年甚至是数十年的政治氛围。我想要做一些什么。”阿森说。2022年,身处中国的他以邮寄选票的方式参与投票。“我不再心潮澎湃,但我想要尽一个公民的责任。”这其实并不容易,第15届大选的竞选期仅有14天,海外选民依靠一般邮寄流程很难让选票按时抵达国内。尽管如此,据马来西亚民间组织青年投票协会(Undi 18)统计,本届大选中来自海外的投票约有5万张,比2018年的8000张要多得多。

阿惠未能及时参与此次邮寄选票。她常感慨,在异乡回望马来西亚最深刻的情绪是苦闷与纠结。

沙巴州 视觉中国 资料图

沙巴州是风景秀丽之地,碧海蓝天,有着令人惊叹的海滩海岛、热带雨林、各大宗教建筑等丰富的自然与人文景观,被誉为“风下之地”。在沙巴长大,阿惠热爱家乡与不同种族的马来西亚同胞,却时常疑惑自己到底要怎么去爱马来西亚这个国家。

“去台湾念书的时候,我因来自马来西亚、华语口音独特而常被同学蔑称为‘马来妹’。我是客家人,但台湾的客家社群并不认可来自马来西亚的我,占台湾主流的福佬人(指操闽南语的人口)更不会在意。”阿惠说。然而在马来西亚,正是国家在教育制度上的区隔对待让她不得不离开故乡求学,马来民族主义政客时常炒作的“华人都是沙文主义者”“华人要求的东西太多了”“要小心华人控制国家”的论调更让她感到如鲠在喉。比如,2021年底,前总理马哈蒂尔以华人仍在使用筷子为由,“论证”华人没有很好地融入马来西亚;2022年3月,马哈蒂尔又以华人学习、使用中文普通话,而不仅仅是操持粤语、闽南语、潮州话等祖籍地方言,指控华人不认同脚下的土地,而是遥远的中国。

华人的认同与身份让阿惠前往中国求学和求职,但这又成了她求职路上尴尬的注脚。阿惠曾试图应聘一所中国高校的马来文教师职位。阿惠自小就熟练掌握马来文,毕竟与族群矛盾较为突出的马来半岛不同,东马来西亚的族群交融性更强,熟练习得马来文的华人比比皆是。此外,华文独立中学虽然旨在传承华文教育,却始终强调国家语言马来文是学生必须学习的课程,独中学子应成为兼顾民族语言华语、国家语言马来语和国际语言英语的三语人才。但这些因素都无法说服招聘方相信阿惠能胜任马来文教师一职,因为她不拥有跟马来文有关的学历,也不是马来裔的马来西亚人。

兜兜转转,阿惠深感自己身上似乎有一种被区隔对待的宿命,难以摆脱。但她也很难将这些情绪诉说给中国的同事。尽管同样会说普通话,阿惠所熟悉的马来西亚风土人情、族群纠纷与政治困境对中国普通人而言过于陌生。“纳吉布弊案被曝出来之后,我一期一期地追着看有关节目。我不能理解为什么他和一些马来政客能对贪污如此理直气壮。但我的愤怒和无奈似乎也没有什么身边的朋友能听得懂,最能聊得来的却是一个来自塞内加尔的同事。我们聊故国的腐败,聊第三世界的痛苦,我们为彼此共鸣。”

认同

杨紫琼夺得奥斯卡大奖后,马来西亚社会的声音以祝福和庆贺为主。如总理安瓦尔13日向杨紫琼道贺,认为她大大提升了马来西亚在国际舞台上的知名度,希望她的成就能激励本地的文艺和影视工作者。曾长期参与反对派运动、最终推动民主行动党参与执政的老牌华人政客林吉祥说,各族、各宗教的马来西亚人都向杨紫琼看齐,她实现了国父东古·阿卜杜勒·拉赫曼的“马来西亚要成为饱经忧患世界的一盏明灯”的梦想。

当地时间2023年3月12日,美国加州,杨紫琼凭《瞬息全宇宙》获第95届奥斯卡最佳女主奖成史上首位华裔奥斯卡影后。视觉中国 图

与此同时,有关杨紫琼的政治表态的“旧账”又被翻了出来。2013年大选期间,她公开支持民调大幅下滑的纳吉布,称稳定的政府才有利于社会发展。当时,华裔民众普遍认为,纳吉布政府中的巫统对华裔时常发布仇恨言论,参与执政的华人政团马华公会则难以维护华人权益。杨紫琼当时的政治姿态引起了华人民众不满,甚至让她背负了背叛华人的骂名。2018年,纳吉布身陷弊案丑闻、于大选中丢掉了政权,此时杨紫琼又表态要将纳吉布的弊案改编成影视剧,社交平台上甚至涌现了针对杨紫琼的“疯狂富豪墙头草”(#CrazyRichLalang)的嘲讽话题标签。

不过,面对杨紫琼的政治选择和表态,马来西亚民众似乎已显得更为从容。在马来西亚碎片化、族群化的政治背景下,杨紫琼前后略显矛盾的表态与其说是凸显了她的所谓投机主义,不如说是华人参政议政困境的缩影。2018年至今,马来西亚的政局就像本土美食印度煎饼那样,翻面又翻面,变换不断。比如,2018年,马哈蒂尔以反腐败、重振马来西亚经济为口号,加入到华人社群全力支持的政党联盟希望联盟,与华人进入关系蜜月;2020年3月,马哈蒂尔在一系列政治变动中遭原政治盟友排挤出权力核心,从此开始不断炒作针对华人的种族主义言论。

在马来西亚,华人在政治取态上一直有“在野还是在朝”的担忧:如果代表华人、被华人支持的政党加入到执政联盟之中,就有可能因为受到马来民族主义和伊斯兰教保守主义的压力而无法为华人发声;如果华人全力支持可能无法参与执政的政党,就有可能让马来西亚政府陷入没有华人代表的尴尬局面。

深度参与到近几年政治变化的经历,其实让许多马来西亚人倍感灰心。“2018年希盟上台后,政府一度积极推动竞选宣言落实,这也让希盟能通过推行良好政策的方式吸引到中间选民。但马哈蒂尔突然否认竞选宣言的神圣性,让选民不再相信自身利益与政治有关。”媒体工作者阿业对澎湃新闻说。

阿业曾于台湾留学,秉持着提高马来西亚华文媒体和公民社会素养的夙愿回国工作。他和阿森一样,曾深度参与政党活动,但许多在他看来不必要的妥协让他对这些政治人物感到失望。“《消除一切形式种族歧视国际公约》2018年在马来西亚引起了很大的争议,希盟政府本支持批准这一公约,但在‘公约会废除马来人特权’的声音压力下选择放弃。我本期望自称多元民族主义的政党会愿意在党内就此开展讨论,但他们并没有这样做。后来,有关艾滋病的公益宣传,政党又因担忧令保守势力联想到性少数议题,而将公益广告中的‘反歧视’字眼删除,这不就把本应是最核心的理念也放弃了吗?”阿业对澎湃新闻说。

2022年11月,以“烈火莫熄”(Reformasi)这场改革主义运动闻名马来西亚政坛的安瓦尔终于成功实现总理梦,这距离他发起该运动已过去整整24年。然而,安瓦尔的任职是政治妥协的结果,为了成功组阁,安瓦尔领导的希盟选择与曾经的政敌国民阵线合作,在安瓦尔内阁中出任副总理的扎希德更是一位弊案缠身的马来民族主义政客。“华社处于两难境地:他们想支持安瓦尔,但不喜欢腐败。然而他们也明白,安瓦尔需要扎希德、巫统和东马地方政党的支持来组建政府。否则,最缺乏华裔政治代表的国民联盟将统治这个国家。”新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员李峯锦(Cassey Lee)对澎湃新闻说。

种族凌驾于政治、妥协不断出现、政客前后自相矛盾……种种困境驱使更多华人思考是否离开马来西亚。但还是有人像阿业一样选择留下。阿伟是华文教育团体的基层员工,回马前曾在中国台湾地区修读媒体专业。业余时光,他于本地华文报刊上频频投书,组织讨论会关注社会局势。他向澎湃新闻坦言,留在马来西亚的主要原因是想陪伴家人。“物价高涨、就业机会稀少,我许多朋友都离开了马来西亚。既然家人有需求,疫情暴发后我也还难离境,那我就留在大马咯。”

在阿伟看来,既然选择留在马来西亚,就要为自己的理想而努力。他支持的马来西亚社会主义党持正统左翼立场,在政坛非常边缘,不从属于其他主要由族群因素维系的政党联盟。“我希望社会能显得自主,公民能获得教育。政治就像厨房一样又热又脏,集体的选择决定了这间厨房能不能煮出美味佳肴。”他对澎湃新闻说。在专栏文章中,阿伟还以“西西弗斯”比喻马来西亚的民主转型进程,忧心不断出现的挫折会让民众丧失对变革的信念;在线下,阿伟又像是西西弗斯这个不愿停下努力的神话人物,持续地投入到社会活动之中。

阿业则始终相信,哪怕政治是政客的游戏,改革也无法一蹴而就,让民众获得更透明、更具体的信息依然是值得努力的方向。“这是一个分裂的社会,媒体人应该是沟通者,是传播信息的人,我们要把有必要传达的信息用更有效的方式传播出去。只有倾听而非争执,才能让人与人走得更近。”

“留在马来西亚,才有集体行动的可能。”马来青年兹克里·拉赫曼(Zikri Rahman)对澎湃新闻说。拉赫曼坦言,作为土生土长的马来人和穆斯林,能留在马来西亚而不用离开,可以被认为是一种特权。作为民间机构人民历史中心(Pusat Sejarah Rakyat)协调员,他与阿伟一样厌恶主流政治,不满于社会经济问题被种族情绪所掩盖,政客也没有长期的社会议程。在拉赫曼心目中,马来西亚应该容纳马来人、非马来人甚至是非马来西亚公民。“阶级、城乡、种族、宗教,种种裂痕分裂了我们的社会,也让政治总是充斥着讽刺。其实,每个人对马来西亚都应该有不同的想象力。应该努力为包括(移民工人、罗兴亚难民等)非公民在内,一起建立一个更加平等的马来西亚。”拉赫曼说。

往返于马来西亚和国外的历程让阿森感慨,多元社会的矛盾驱使他离开马来西亚,却也让他无比牵挂,更成为了他求学、工作、思索的资源。就电影工业而言,马来西亚的多样性让产业和观众群体显得高度分散甚至分化。但这些一度被认为限制马来西亚电影工业发展的因素,很大程度上为该国的文艺创作提供了源源不断的养分。陈翠梅、刘城达、雅丝敏·阿莫(Yasmin Ahmad)等2000年后涌现的“马来西亚新浪潮”导演的作品在种族呈现上更显多元,这些跨越种族隔阂的故事为马来西亚打响了国际知名度,哪怕其中不少电影在本土遭禁和删改。

马来西亚多元社会的面貌、华人传承的华南方言、保守势力制造的禁忌、民族国家建立过程中的历史创伤等话题常常出现在陈翠梅等本土导演的电影作品中,同时也是近年来在中国大陆引起越来越多关注的马华文学的核心题材。杨紫琼常常向外界宣示她来自怡保,这已让许多马来西亚人倍感温馨。但比这更显深刻的是马华文艺创作者的实践,他们在创作中一遍又一遍地向世界各地的受众展现马来西亚的真实样貌。

在杨紫琼获颁奥斯卡奖当晚,她的母亲谭慧珍与亲朋好友一众在吉隆坡观看直播。杨紫琼夺得大奖后,谭慧珍激动流泪,与身边的朋友们拥抱在一起,其中有华人女性,更有裹着头巾的马来妇女。

“我不关心杨紫琼到底是香港演员、马来西亚演员还是华人演员这些争议。杨紫琼获奖的时候,华人们欢呼,马来人也欢呼,大马人都在欢呼。他们彼此拥抱,可能这才是马来西亚,可是为什么其他人都看不到这些画面?”阿惠说。

最新资讯

- • 魏大勋看急诊被网友偶遇 后援会回应:拍动作戏脸部被划伤

- • 杨紫方律师回应网友爆料:已完成取证并将采取法律行动

- • 赵露思方回应网传谣言:已完成证据固定!

- • 汪小菲被迫缴纳160万台币保证金 以阻止大S将其千万跑车拍卖

- • 蒙嘉慧复出首秀被要求下架,内容涉低俗、性骚扰儿童,当事人发声道歉

- • 杨紫深陷“插足”丑闻?宋佳、热巴均被牵连其中,律师:已取证!

- • 刘宇宁回应《珠帘玉幕》演技争议:虚心接受批评

- • 2024《名利场》好莱坞封面曝光 Lisa赞达亚等明星同框亮相

- • 古力娜扎与张云龙疑似恋情曝光 男方深夜去女方家被拍

- • 庾恩利回台探亲,父亲庾澄庆穿人字拖出镜,奶奶满头银发牙齿脱落

- • 张纪中为4岁女儿开家长会,坐教室里像爷爷带孙女,父女相差69岁

- • 周海媚墓地云纪念馆成立,墓碑前有可爱小熊,鲜花不断环境优雅

- • 具俊晔又为爱刺青,“熙媛”永留手臂,情话刺在脖子,大S也疯狂

- • 当年,陈慧珊为了抱紧梁锦松的大腿,不惜与相伴13年的丈夫离婚

- • 张曼玉的颜值被严重低估了!2004年戛纳出行,一袭黑衣,美得夺目

- • 《魔法坏女巫》12月6日登陆IMAX影院 IMAX大银幕奇观冒险想象力不设限

- • 《不眠日》官宣阵容 耀客携手爱奇艺打造高概念悬疑剧

- • 从电视剧《宿敌》看“谍战剧”的变与不变

- • 刘德华、莫文蔚人性博弈!《焚城》破2亿连夺日冠

- • 6部新片亮相香港电影推介会 陈嘉上寄语青年导演